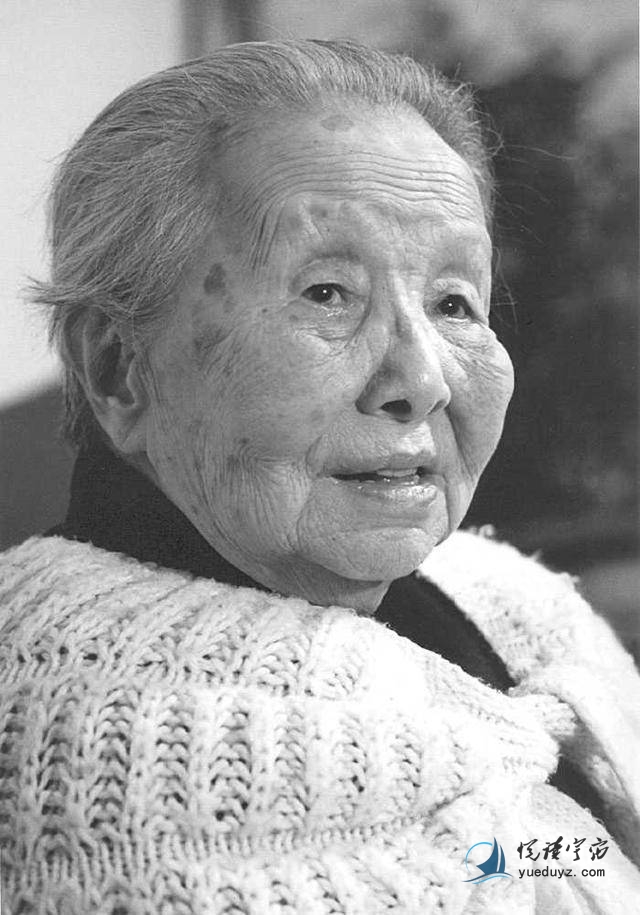

在中国现代文学的星空中,冰心如同一颗温润的明珠,用“爱的哲学”照亮了无数读者的心灵。这位跨越三个世纪的文学巨匠,以清新隽永的笔触、深邃的人文关怀,在诗歌、散文、小说、翻译等领域留下璀璨印记,更以博爱的情怀参与社会建设,成为中国现代文化史上不可替代的精神坐标。

一、文学世界的“冰心体”:从问题小说到爱的哲学

1919年,19岁的冰心在《晨报》发表《两个家庭》,以犀利的笔触揭露封建家庭制度对女性的戕害,开启中国现代“问题小说”先河。此后,《斯人独憔悴》《秋风秋雨愁煞人》等作品,将五四时期青年知识分子的苦闷、新旧思想冲突与社会矛盾熔铸于文字,引发时代共鸣。这些作品并非止于控诉,而是以“问题意识”为刃,剖开社会的疮痍,展现知识分子的觉醒。

真正让冰心名垂文坛的,是她开创的“小诗体”与散文范式。受泰戈尔《飞鸟集》启发,诗集《繁星》《春水》以三言两语构建哲学宇宙:“弱小的草呵!骄傲些罢,只有你普遍的装点了世界。”这些短诗如露珠般晶莹,将母爱、童真、自然升华为永恒主题。而《寄小读者》系列散文,则以书信体开创中国儿童文学先河,用“满蕴着温柔,微带着忧愁”的笔调,将异国见闻与家国情怀编织成童真的梦网。

二、跨文化交流的桥梁:翻译与创作的双重奏

冰心不仅是作家,更是中外文化交流的使者。她翻译的泰戈尔《吉檀迦利》《园丁集》,让印度诗哲的梵音在中文世界回响;纪伯伦《先知》《沙与沫》的译作,则以“东方化的表达”传递阿拉伯智慧。1995年,黎巴嫩授予她国家级雪松勋章,表彰其“用文字搭建不同文明对话的桥梁”。这种跨文化视野,也反哺了她的创作:小说《分》以婴儿视角审视阶级差异,《冬儿姑娘》用北京胡同里的童声讲述人间冷暖,展现了对社会底层的深切关怀。

三、世纪老人的精神遗产:从文学到社会的双重建构

冰心的一生,是文学创作与社会实践的交响曲。抗战期间,她以“男士”为笔名发表《关于女人》,用诙谐笔调探讨女性觉醒;新中国成立后,她拒绝“国大代表”头衔,支持亲属投身解放区,体现知识分子的良知。即便在“文革”中遭受批斗,她仍坚持翻译《世界史纲》,在苦难中守护文明火种。晚年,她捐出稿费设立“冰心文学奖”,为儿童文学发展播撒种子。

作为社会活动家,冰心曾任全国人大代表、中国文联副主席,参与制定《婚姻法》,推动妇女权益保护。她提出的“有了爱就有了一切”,不仅是文学信条,更成为社会改革的伦理基石。

四、冰心现象的文化启示

冰心的文学史地位,在于她开创了独特的审美范式:将基督教博爱思想、泰戈尔泛神论与中国传统文化融合,形成“冰心体”风格。这种风格既非纯粹的古典,亦非全盘西化,而是以“爱的哲学”为内核,构建起跨越时空的精神家园。在全球化语境下,冰心的创作启示我们:真正的文学经典,必是民族性与世界性的和鸣,是个人情感与社会责任的共振。

当我们在《小桔灯》的微光中重读冰心,看到的不仅是一位作家,更是一个时代的精神肖像。她用一生证明:文学可以是温柔的,但绝不软弱;可以是童真的,却深具洞察。这种以爱为舟、以笔为桨的人生,恰如她笔下的春水,在历史长河中永远闪烁。